лин о леум, линолеума, мн. нет, муж. (от лат. linum — лён и oleum — масло). Толстая клеенка, ткань, пропитанная смесью пробкового порошка с льняным маслом и служащая для покрытия полов и обивки стен.

Покрыть пол линолеумом.

Энциклопедический словарь

(от лат. linum — лен, полотно и oleum — масло), полимерный рулонный материал для покрытия полов. Различают линолеум безосновный (одно- и многослойный), на упрочняющей (тканевой, пергаминной) или теплоизоляционной основе.

Словарь Ожегова

ЛИНОЛЕУМ, а, м. Плотный полимерный рулонный материал, предназначенный для покрытия полов. Безосновный л. Л. на упрочняющей основе. Гравюра на линолеуме (линогравюра).

| прил. линолеумовый, ая, ое и линолеумный, ая, ое.

Словарь Ефремовой

м.

Полимерный материал для покрытия полов, используемый также в полиграфии.

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

— особый вид клееночных изделий, называемых также пробковыми коврами, изобретен в сравнительно недавнее время (в 60-х годах настоящего столетия), и получает ныне большое распространение как наилучший материал для устройства чистого полового настила в жилых помещениях. Требования, предъявляемые к чистым полам жилых помещений по соображениям гигиеническим и строительным, а также в отношении красоты и удобств, представляют в своей совокупности трудно разрешимую задачу и при наличности тех обычных материалов, которыми располагает строительная техника, удовлетворяются далеко не вполне.

Л. в этом отношении представляется наиболее подходящим материалом: отсутствие пор на его поверхности, полная непромокаемость, малая теплопроводность, значительные размеры отдельных кусков (до 2-2 1 /2 м. ширины) и достаточная прочность суть преимущества Л. как полового настила. Л. изобретен в Англии, и фабрикация его была вызвана стремлением удешевить и расширить применение однородного с ним по назначению и свойствам камптуликона, получившего в конце 50-х годов в Англии довольно большое распространение.

Камптуликон приготовлялся из смеси размягченной каким-либо растворителем (бензином) каучуковой массы с твердой примесью (землей, деревом, пробкой), наносившейся посредством прокатывания в валах на прочную джутовую или пеньковую ткань. Высокая цена, в какую обходились эти изделия, побудила некоторых фабрикантов стараться заменить каучук другим материалом, что и было достигнуто применением разных высыхающих растительных масс.

Как показывает само название, главная составная часть массы, из которой приготовляется Л., есть льняное масло. Посредством соответственной обработки и смешения со смолами вареное льняное масло приобретает консистенцию и свойства, подобные каучуку, что дает возможность заменить последний в указанного рода изделиях; подобными же свойствами обладают и другие высыхающие масла — ореховое, хлопчатниковое и др.

В производстве Л. для сообщения маслу большей тягучести и свойства скорее засыхать на воздухе вареное или обработанное окислителями масло подвергается пульверизации в вентилируемых нагретым воздухом камерах (способ Вальтона) или (по способу Парнакотта) обработке струей теплого воздуха. В результате такой обработки получается красно-желтая или коричневатая каучукоподобная масса, загустевающая еще больше при охлаждении.

Л. состоит из слоя толщиною в несколько миллиметров (1-5) затвердевшей линолеумовой массы, нанесенной на прочную основную ткань, сплетенную из толстой джутовой пряжи и просмоленную с изнанки. Линолеумовая масса составляется из тесной смеси окисленного льняного масла со смолами и измолотой в тонкую муку пробкой.

Некоторые фабриканты заменяют пробковую муку молотым торфом, древесинной мукой и т. п. Пластичных и непластичных составных частей линолеумовой массы в разных сортах Л. берется приблизительно поровну. Для примера приводим состав простейшей линолеумовой смеси: 100 ч. окисленного льняного масла, 37,6 ч. канифоли, 12,5 ч. новозеланд. копала (Kauri-Copal) и некоторое количество краски, напр. охры, мумии, киновари.

Размешивание этих материалов производится в котлах с паровой рубашкой, снабженных мешалками. Тягучая и достаточно подвижная консистенция получаемой смеси при охлаждении переходит в более твердую, поэтому пробковая мука прибавляется к ней еще в нагретом виде, с обработкой при сем в особых мешалках типа механических глиномялок, также обогреваемых паром.

Нанесение массы на ткань производится непосредственно, без помощи какого-либо связующего средства; при температуре 140-150°Ц. масса настолько пластична и клейка, что при сильном нажатии на ткань очень прочно закрепляется на ней. Чем ткань тоньше и ровнее, тем лучше и глубже она пропитывается массой.

Лакирование ткани с изнанки производится после нанесения массы, и для этой цели служат обыкновенно простые масляные или смоляные лаки, намазываемые тонким слоем на ткань посредством таких же машин, как в клееночном производстве (см.). Для покрытия ткани линолеумовой массой употребляются горячие пресса двух типов — плоские и вальцовые (каландры), те и другие непрерывно действующие.

Полые плиты или валы, между которыми пропускается ткань вместе с массой, нагреваются паром в 5-6 атмосфер, при температуре которого масса, как сказано, достаточно текуча. Если масса в холодном виде тверда, то ее разрезают на мелкие куски и подают к горячим валам, от соприкосновения с которыми она размягчается и прокатывается вместе с непрерывно поступающей тканью; иногда ее особо отпрессовывают валами и в виде полотнища подают к ткани, вместе с которой она и захватывается прессом.

Расстоянием между прессующими валами определяется толщина наносимого слоя: в готовом изделии эта толщина всегда несколько больше вследствие упругости массы. Для получения более гладкой поверхности Л. вальцуется вторично. Тотчас же после горячей прессовки, мягкий еще Л. остуживается пропуском на барабанах, охлаждаемых изнутри проточной водой и затем навивается на скалку.

Для предупреждения прилипания при такой накатке употребляются холщовые подкладки. Двусторонний Л. приготовляется точно так же, причем сперва накрывается массой одна сторона ткани, затем, по охлаждении, другая; или же ткань сразу пропускается между двух валов, к которым одновременно подается масса из двух воронок.

Получение многоцветных изделий, напр., окрашенных под гранит, достигается тем, что масса разных цветов, истертая в твердом виде в порошок и смешанная в желаемой пропорции, насыпается из распределительной воронки на протаскиваемую под ней ткань, разравнивается по поверхности ткани механическими скребками и прессуется сперва пластинчатым, а затем вальцовым горячими прессами. Мозаичные изделия правильных очертаний получаются помощью довольно сложных печатно-прессовальных станков с рифлеными прессами разных систем.

Наиболее простой способ расцветки Л. состоит в печатании по поверхности вполне готового одноцветного товара растертых на масле земляных красок; печатание производится при помощи ручных рельефных форм или машин перротинного типа. Последняя операция в производстве Л. — сушка.

Продолжительность ее обусловливается сортом и степенью предварительного окисления примененного для изготовления массы льняного или другого высыхающего масла. Изделие, вышедшее из прессовальной машины и охлажденное на барабанах, получается хотя и в достаточно отвердевшем виде, допускающем даже накатку в валы без прилипания, но оно еще не годится в употребление по причине некоторой излишней пластичности и резкого масляного запаха, зависящих от неполного отвердения вошедших в состав массы высыхающих масел. Окончательная высушка Л. производится в сильно вентилируемых сушильнях при постоянной температуре вдуваемого в них воздуха 25-35°Ц. в течение 2-6 недель и более. Литература по этому предмету очень бедна; кроме отдельных мелких статей в иностранных технич. журналах и сборников английских и немецких патентов, можем указать на вышедшую в 1888 году книгу: «Geschicte, Eigenschaften und Fabrikation des Linoleums», Гуго Фишера.

А. Соколов. Δ.

Источник: znachenie-slova.ru

Однозначные и многозначные слова (примеры)

Количество слов русского языка просто поражает: из более 500 тысяч единиц состоит современная лексика. Однозначные и многозначные слова еще больше обогащают ее. Если учесть, что большинство слов имеют по несколько значений, то это еще больше расширяет вербальные горизонты речи.

Эта статья рассказывает про однозначные и многозначные слова, примеры таких слов приводятся ниже. Но для начала немного теории.

Определение

Однозначные и многозначные слова различают относительно того, сколько лексических значений они имеют. Лексическое значение имеют все слова, являющиеся самостоятельными частями речи.

Если объяснить простыми словами, то это тот смысл, который вложили в слово люди. Слова могут обозначать предметы, личности, явления, процессы, признаки и, вообще, всю полноту мыслей и мышления.

Чтобы запомнить, как определять однозначные и многозначные слова, правила не слишком сложные.

Однозначным (моносемичным) называется такое слово, которое имеет только одно лексическое значение. Если значений два или больше, то такое слово — многозначное (полисемичное).

Однозначные слова

В основном одно лексическое значение имеют слова, называющие людей по разным признакам (врач, профессор, технолог, родственник, вдова, племянник, москвич), животных (зубр, кролик, крокодил, снегирь, дрозд, кит, дельфин), растения (сосна, рябина, мята, овес, ромашка, пион, мальва), конкретные предметы (сумка, шуруповерт, молоток, забор, звонок, подоконник), дни и месяцы (пятница, воскресенье, сентябрь, декабрь), большинство относительных прилагательных (городской, кленовый, морской, пятиэтажный) и числительные (восемь, десять, сто). Также и термины являются однозначными словами (молекула, гравитация, косинус, глагол, литр, километр, фотосинтез, гипотенуза).

Многозначные слова

Так как слово может быть однозначное и многозначное, значение слова, соответственно, может быть одно или несколько. Но, как уже было замечено, большинство слов в русском языке имеет несколько значений. Способность слова выступать с разными значениями называется полисемией.

Например, слово «давить» имеет 7 значений:

- На кого-то, что-то. Налегать тяжестью, действовать силой упругости. (Не дави на кнопку, иначе поломаешь ее.)

- Кого-то, что-то. Прижимать, сжимать. (Ремень давит живот. Часы давят запястье.)

- Перен., кого-то, что-то. Угнетать, притеснять. (Следователь настолько сильно давил на подозреваемого, что тот признался даже в том, чего не совершал.)

- Что-то. Выжимать, извлекать жидкость. (Давить прыщи категорически нельзя! Чтобы сделать цитрусовый фреш, надо выдавить сок из одного апельсина и половины лимона.)

- Кого-то, что-то. Нажимая, убивать насекомых. (Он давил мух с такой злостью, словно это были его злейшие враги.)

- Кого-то, что-то. Сбивая с ног, убивать или калечить. (Разъяренный водитель поехал прямо на людей и начал безжалостно давить всех, кто попадался под колеса.)

- Кого-то, что-то. Сдавливая горло, убивать. (Он вцепился ему в горло и давил до тех пор, пока не стало слышно дыхания.)

Каждый день мы используем в своей речи и однозначные, и многозначные слова, иногда даже и не догадываясь, насколько много значений у того или иного слова. Пальму первенства по количеству значений в русском языке держит слово «идти» (26 значений).

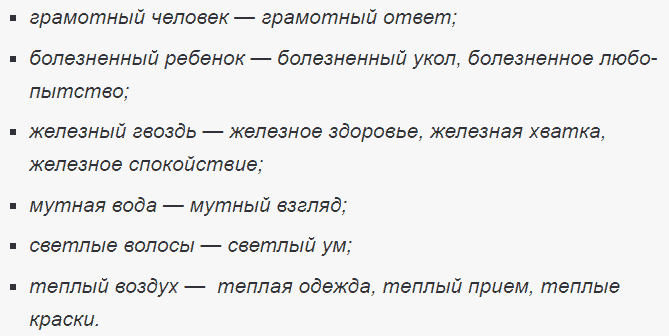

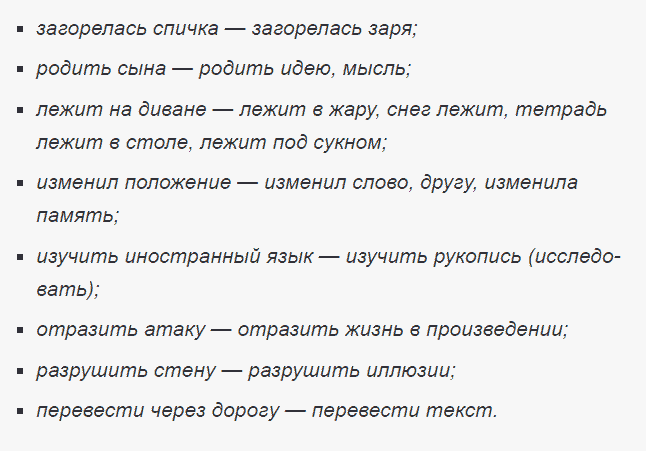

Связь между значениями полисемичного слова (метафора и метонимия)

Как правило, у многозначного слова одно значение основное, а другие — производные. Основное значение часто стоит первым в словарной статье. Например, основное значение слова «голова» — «часть тела», а «руководитель», «ум», «основная часть», «начало» — второстепенные и производные. Но все эти значения, так или иначе, объединяет один общий признак. В данном случае таким признаком есть «основная часть чего-либо» (тела, предприятия, состава).

Иногда у слова может быть несколько основных значений. Например, слово «грубый» имеет два исходных значения — «брутальный» («грубый ответ») и «необработанный» («грубая поверхность»).

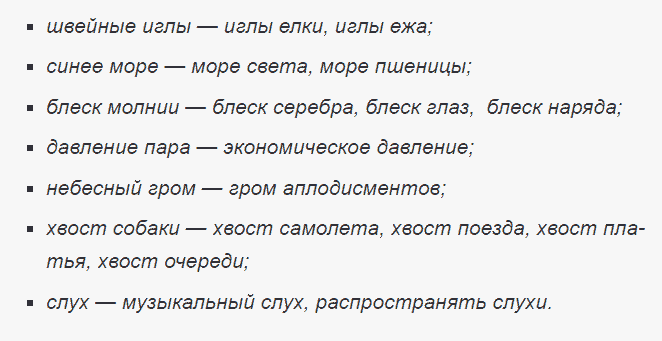

Обычно все значения многозначного слова связаны между собой или по сходству (метафора), или по смежности (метонимия). Метафора — перенос наименования с одного предмета на другой. В основе метафорического переноса лежит неназванное сходство, но оно существует всего лишь в сознании людей. Часто главную роль тут играет признак похожего внешнего вида. Например, слово «ветка» имеет два значения, второе из которых образовалось путем метафорического переноса:

- Отросток дерева.

- Линия железной дороги, которая уходит в сторону от главного пути.

Метонимия подчеркивает связь, которая существует на самом деле. К примеру, аудитория — это:

- Комната, предназначенная для слушания лекций.

- Сами слушатели лекций.

Еще один пример метонимии: кухня — это:

- Помещение для приготовления еды.

- Комплект мебели в этом помещении.

- Подбор кушаний, список блюд некой страны или местности.

Как возникла полисемия

Если вернуться к истокам формирования лексического состава речи, то тогда не существовало такого понятия, как однозначные и многозначные слова. В начале все лексемы были моносемичными (имели только одно значение и называли только одно понятие). Но со временем возникали новые понятия, создавались новые предметы, для обозначения которых не всегда придумывали новые слова, а подбирали какое-то среди уже существующих, потому что наблюдали сходство между ними. Так и появилась полисемия.

Полисемия и омонимия

После этой статьи однозначные и многозначные слова различить не сложно. Но как не спутать многозначные слова и омонимы (слова, которые пишутся и произносятся одинаково, но значения имеют разные)? В чем между ними разница? У многозначных слов все значения так или иначе связаны между собой, а между омонимами никакой связи не наблюдается.

Например, значения слов «мир» («спокойствие») и «мир» («земной шар») не имеют ничего общего. Еще примеры омонимов: «лук» («оружие») и «лук» («растение»), «мина» («выражение лица») и «мина» («взрывчатое устройство»), «бар» (увеселительное заведение) и «бар» («единица атмосферного давления»).

Итак, если углублять свои знания разных значений уже известных слов, это значительно расширит словарный запас, и повысит интеллектуальный уровень.

Источник: www.syl.ru

Многозначные слова — это примеры разных граней русского языка

Богатство русского языка заключается не только в многочисленных правилах и большом количестве слов.

Большинство из них имеют еще и несколько значений, что для непосвященного человека создаст определенную путаницу. Их называют многозначными словами.

Определение — что это такое

Многозначные слова – это слова, у которых есть минимум два лексических значения. При этом они схожи по каким-то параметрам, например, внешнему виду или функциональному назначению. А понять, о чем конкретно идет речь, можно только из контекста всей фразы.

Например, возьмем слово КНОПКА. Если спросить нескольких людей, что оно означает, то можно получить совершенно разные ответы.

Так, один человек скажет, что речь о канцелярской кнопке, с помощью которой крепят бумагу к доске. Другой вспомнит, что это вариант фурнитуры на одежде, которая помогает застегнуться. И наконец, третий решит, что его спрашивают о кнопке дверного звонка или той, с помощью которой военные могут запустить ракеты. И все будут правы!

Приведем еще примеры самых популярных многозначных слов:

- НОЖКА – стола или стула, гриба или цветка, циркуля, ласковое название ноги человека;

- ШЛЯПКА – женский головной убор, опять же гриба, гвоздя;

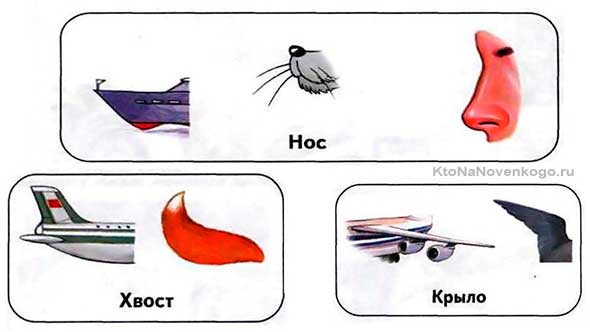

- ХВОСТ – животного, самолета, поезда, очереди;

- ПЕРО – ручка или оперенье птицы;

- РУКАВ – часть одежды, ответвление реки, труба для отвода газа или жидкости (пожарный).

Есть в русском языке и настоящие рекордсмены среди многозначных слов. Например, у слова ЗЕМЛЯ около 10 различных значений (планета, почва, территория, синоним суши, стихия и прочее). Но еще больше у глаголов БРАТЬ (14) и ИДТИ (26).

Разница между многозначными словами и омонимами

Эти два понятия в русском языке легко спутать. Оба означают слова, которые похожи при написании и произношении, но при этом под ними скрываются совершенно разные предметы. Но есть принципиальная разница.

У многозначных слов есть общий признак, который может заключаться во внешней или функциональной схожести. А омонимы — это слова, означающие совершенно разные вещи, не имеющие ни единой схожей черты.

Возьмем все те же слова:

- ШЛЯПКА. Как мы уже сказали, речь может идти о женском головном уборе, о шляпке гриба или шляпке гвоздя. Но при этом внешне все это похоже – находится наверху и имеет несколько увеличенные формы, прикрывающие все, что внизу.

- ХВОСТ – о чем бы ни шла речь (животное, самолет или очередь), мы четко представляем нечто вытянутое и находящиеся обязательно позади.

А вот примеры омонимов:

- КОСА – этим словом обозначают сельскохозяйственный инструмент, женскую прическу или край берега;

- КЛЮЧ – им можно открыть замки, это название инструмента сантехника, есть в музыке скрипичный ключ и, наконец, это еще и синоним родника.

Как можно убедиться, у омонимов может быть несколько разных значений, но при этом они не имеют ничего общего друг с другом.

Примеры многозначных слов

Многозначные слова могут относиться к любой части речи – существительные, прилагательные, глаголы.

Многозначные существительные:

- ГРЕБЕНЬ – петушиный, вершина горы, расческа (тут есть сходство во внешнем виде);

- КИСТЬ – инструмент художника, часть руки, завершение шали, плоды рябины (опять же если включить воображение, то найдете внешнее сходство);

- ИГОЛКА – сосновая или еловая, часть шприца, «одежда» ежика, швейный инструмент (очевидное внешнее сходство – все предметы тонкие, длинные и острые).

- ГЛУБОКОЕ – чувство или озеро (оба слова подразумевают нечто большое);

- МЯГКИЙ – голос, ковер, характер, свет, глина (нечто легкое и приятное);

- ТЯЖЕЛЫЙ – период, чемодан, характер (плохо переносимое, полное проблем);

- ЖЕЛЕЗНАЯ – воля, решетка, дисциплина (не поддается и не ломается).

Многозначные глаголы:

- РОДИЛАСЬ – дочка, идея, мысль (появилась на свет, образовалась);

- СОБРАТЬ – урожай, мысли, доказательства, вещи (сложить в единое целое);

- ХЛОПАТЬ – дверью, по спине, в ладоши (ударять одним о другое);

- ЗАБИТЬ – гвоздь или гол (достигнуть конечного результата).

Многозначные слова в прямом и переносном смыслах

Большинство многозначных слов появилось в результате переноса качеств одного слова на другое.

То есть первое употребляется в прямом смысле, а все остальные – в переносном.

- ГАСНЕТ свет – ГАСНЕТ звезда (звезда не гаснет, ее просто становится не видно);

- ДРЕМЛЕТ человек – ДРЕМЛЕТ камыш (растение просто не шевелится);

- ХРАНИТЬ деньги – ХРАНИТЬ память (сохранять нечто ценное);

- ЗВЕЗДА на небе – ЗВЕЗДА на сцене (сияет ярко);

- ГЛУХОЙ старик – ГЛУХОЙ переулок (неслышно ни звука);

- Синее МОРЕ – МОРЕ света, МОРЕ слов (нечто огромное);

- ОТЕЦ мальчика – ОТЕЦ информатики (давший жизнь, стоявший у истоков).

Подобные приемы часто можно встретить в литературе, особенно в детской. С помощью многозначных слов, авторы сочиняют весьма интересные загадки. Вот, например, как Самуил Маршак описывает дождь:

Шумит он в поле и в саду,

А в дом не попадет,

И никуда я не ИДУ,

Покуда он ИДЁТ.

Кстати, мы уже говорили, что слово ИДТИ – одно из рекордсменов по многозначности.

Идти может человек, идти может дождь, идут часы, идет время, идет кинофильм, работа тоже идет (как в пословице, когда солдат спит), про какую-нибудь вещь говорят, что она весьма идет человеку, и много чего еще.

Однозначные и многозначные слова

Конечно, не все слова в русском языке имеют два и более значений. Есть целый ряд однозначных слов, которые употребляются только в одном значении и по-другому трактовать их просто невозможно.

К однозначным, например, относятся:

- Имена собственные – Волга, Казбек, Россия;

- Различные термины – суффикс, логарифм, гастрит;

- Новые слова, появившиеся в языке (это неологизмы) – пиццерия, смартфон, брифинг;

- Слова с узким значением – троллейбус, байдарка, медаль.

Конечно, это далеко не все примеры. Суть заключается в том, что однозначных слов в русском языке чуть больше, чем многозначных, но это просто потому, что многие слова со временем растеряли другие значения.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Лучами красит солнышко стальное полотно

Источник: ktonanovenkogo.ru